メディグルコラム

地域医療連携に関する

お役立ち情報を発信

2020.07.28

今こそ知ってほしい「地域医療連携」

65歳以上人口は、平成27年に3,379万人となり、令和7年には3,677万人に達すると見込まれています。

その後も65歳以上人口は増加傾向が続いていくと予想されており、高齢化率は上昇していきます。

内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版)

そんな高齢化に対し、「地域医療連携」が進められています。

本コラムではそんな「地域医療連携」について解説していきます。

1.最近こんなことを聞きませんか?

■かかりつけ医を持ちましょう!

■大きい病院で診てもらうには、紹介状がないと診てもらえないらしい。

■大きい病院では長い間入院ができない、すぐ追い出される。

これらのことは、「地域医療連携」に基づいて行われています。

2.そもそも、地域医療連携とはなぜ行われているのでしょうか?

少子高齢化が進行している日本で、令和18年には3人に1人が65歳以上の高齢者となることが統計からわかっています。

少子高齢化が進むと起きること

■病気にかかる高齢者・すでに持病がある高齢者が増加し、病院に行く人・入院する人が増える。

■高齢者の医療費の自己負担率は低いため、国が支払わなければいけないお金が増える。

■労働力は減っていくため、働くことができる若い人達の負担が大きくなる。

このままの状態で少子高齢化が進むと病院や私たちに起こること

■命の危険があるのに病院に空いているベッドがないから、医師に診てもらえない・治療ができない。

■病院に行って、早く医師に診てもらいたいのに診てもらえない。

など、本当に治療を必要とする人が医師に診てもらえない・治療をすぐに始めることができなくなってしまうことが考えられます。そんな状況に陥らないために、医療機関を効率よく、必要な人が適切な医療を提供できるシステムづくりが必要となりました。

そこで、平成26年6月に成立した「医療介護総合確保推進法」によって、「地域医療構想」が制度化されました。

厚生労働省医政局 医療介護総合確保推進法 (医療部分)の概要について

3.「地域医療構想」で決められたこと

地域医療構想で決められたことは、2つあります。

■都道府県・地域ごとに、「地域医療連携」ができるシステムを考える。

■高度急性期病院、急性期病院、回復期病院、慢性期病院それぞれの役割分担させる。

というようなことが決まりました。

高度急性期病院:救命救急など命の危険のある患者さんを24時間体制で患者の受け入れ体制のある病院。

特に、緊急的な治療が必要となる患者を受け入れる体制のある病院。

急性期病院:患者さんが病気を発症してから間もなく状態が変わりやすいため、

注意して観察ができる体制のある病院。

回復期病院:急性期病院での治療が終わり症状が落ち着き、自宅や施設で生活ができるように

リハビリや治療を通して身体の回復を図る役割を果たす病院。

慢性期病院:症状は落ち着いている患者が入院する。病気の再発・予防や体力の維持のために、

長期の治療・療養が必要となる患者を受け入れる体制のある病院。

この4つの病院にも、他の治療を受けたい・必要とする人としている人のために、入院できる日数が決められています。

そこで行われるのが「地域医療連携」です。

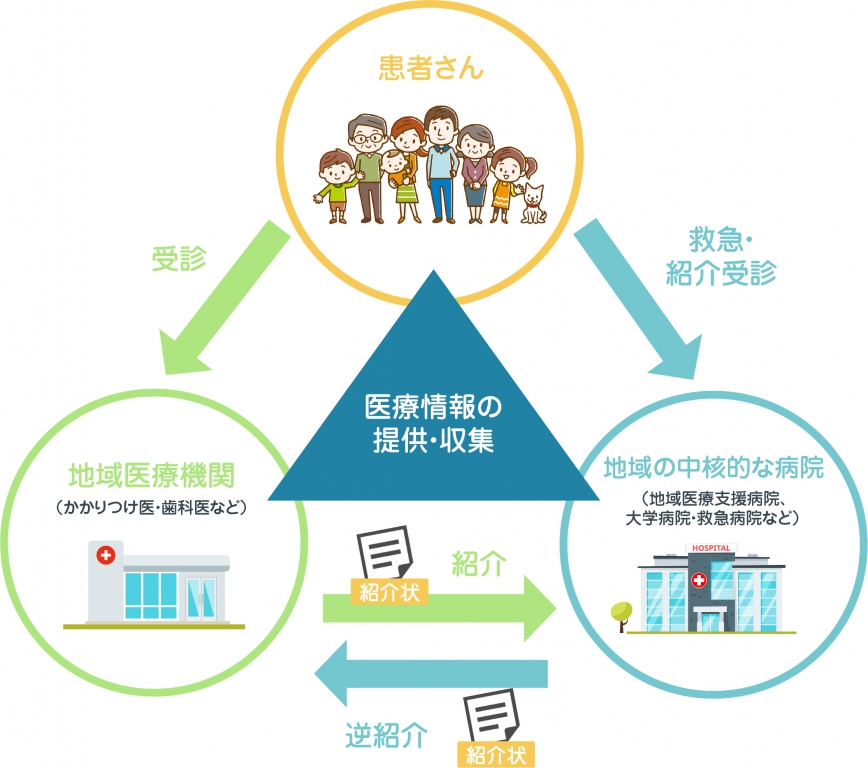

alt地域医療連携

4.地域医療連携として行われていること

「地域医療連携」として行われていることは、大きく分けて「紹介」「逆紹介」と呼ばれる2つのパターンがあります。

その① かかりつけ医から病院の医師への「紹介」 〜地域に住む住人の人が利用する例〜

もし、あなたやあなたの家族など身近な人が体調が悪くなった時は家の近くのよく受診する診療所やクリニックがあると思います。

この地域のクリニック・診療所を「かかりつけ医」と呼びます。

かかりつけ医でできない検査や治療が必要となった時には、かかりつけ医の医師が「紹介状(診療情報提供書)」を記載しもっと大きい病院の医師に診てもらえるように依頼します。

このかかりつけ医から、病院の医師へ患者さんの診察を依頼することを「紹介」といいます。

その② 病院からかかりつけ医への「逆紹介」 〜入院している患者さんに行われる例〜

日頃患者さんに身近な存在で関わっている病棟の看護師も退院に向けて支援していますが、

これらの各病院には、メディカルソーシャルワーカーと呼ばれる他の病院・医療施設へ退院・転院調整を行うことを専門で行うスタッフが在籍しています。

このメディカルソーシャルワーカーが患者さんの状態・必要な医療処置・家族の希望に応じて、退院や転院に向けて他の病院に連絡を取ったりサービスの導入ができないか依頼したり、退院後の生活に向けての調整を行っています。

また、退院をする時には、病院の医師が地域のクリニックや診療所で診てもらえるように、「紹介状(診療情報提供書)」を記載します。そこに、病院で行った治療内容や検査データーを記載し、地域のクリニックや診療所の医師が患者さんの退院後の状態を診てもらうように依頼します。このクリニックや診療所も①の例と同様に「かかりつけ医」と呼ばれます。

退院してから、かかりつけ医が患者さんの状態が悪くなったと判断したり、

より詳しい検査・治療を必要と判断すれば紹介状を記載し、

適切な処置ができる病院を受診できるように依頼します。

病院の医師から、かかりつけ医へ退院後の診察を依頼することを「逆紹介」といいます。

これら2つの例のように、高度急性期病院、急性期病院、回復期病院、慢性期病院などの「病院」と地域のクリニックや診療所などの「かかりつけ医」が協力して、医療機関を効率よく、必要な人が適切な医療を提供できるようにするシステムが「地域医療連携」なのです。

5.「地域医療連携」を行っていくために

私たちの生活にとって、「医療」はとても重要なものとなります。

私たちが住んでいる地域みんなが望む生活をするには、まずは私たちが「地域医療連携」について知っていくことが大切となります。

数多くの医療従事者の方々も、日々大変な努力をされています。

今回のコラムが、少しでも多くの方々が「地域医療連携」について知っていただくきっかけとなれば嬉しいです。

medigleは、より多くの人が安心して治療が受けられる医療現場が実現できるよう、貢献していきたいと思います。

6.実際に地域医療連携に取り組む病院の例についてのご紹介

「地域医療連携システム」medigleは、全国の病院で導入されています。「地域医療連携」を図っていくためには、様々な病院・医療従事者の方の協力が必要となっています。

medigleを使用し、「地域医療連携」に取り組んでいる病院の例についてはコチラから確認していただけます。

人気の記事

-

2020.09.24

-

2020.07.28

-

なぜ今、地域医療連携にCRMが必要か。顧客管理の視点で地域医療連携を考える。

2021.07.21

最新の投稿

-

2040年を見据えた新たな地域医療構想 —今から取り組めるアクションとは—

2025.06.05

-

医療業界の変化と下り搬送 2024年度診療報酬改定と地域医療連携室の対応

2024.05.15

-

2024.03.28

地域医療連携、

こんなお悩みはありませんか?

-

紹介患者獲得のための戦略的な

活動の方法がわからない -

逆紹介の質向上と効率化を

図りたいけど、上手く進まない -

地域との関係性を深めたいが、

何から始めれば良いかわからない

メディグルとともに、

より良く変えていきましょう。

-

メディグルCRM

医療機関の基本情報、コミュニケーションの記録を一元管理。

紹介・逆紹介データが簡単に分析できて、次の戦略を見つけられる! -

メディグル検索

全国の医科・歯科の基本情報をご用意。

さらに病院独自の情報を蓄積し、病院独自の検索システムが誰でも作れる!

患者様用も同時にご用意! - メディグルをもっと知る

-

未来連携ラボ

全国の病院の地域連携、地域共創の事例発表と、ディスカッションを行う無料セミナーなどを行っております。

地域連携のヒントを得たい方に。